恭仁宮を探検しよう(終了)

| 日 時 | 令和5年2月5日(日) ①13:00~、②14:00~、③15:00~ |

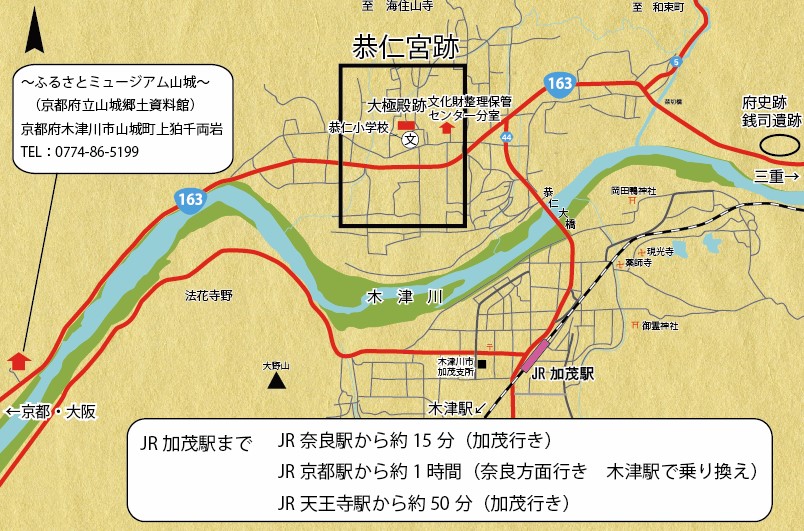

| 集合場所 | 恭仁小学校正門前(木津川市加茂町例幣中切31) |

| 所要時間 | 約50分 |

| 注意事項 | 歩きやすい服装でお越しください。 事前申し込みをお願いします。 当日の参加も可能ですが、参加者が多い場合など、お待ちいただく場合があります。 |

| 当日連絡先 | 080-1402-4175 |

恭仁宮跡では、奈良時代からそのまま残る大極殿の礎石や、山城国分寺の七重塔の礎石などを今も見ることができます。でも、実はそのほかにも、何気ない段差が実は、という秘密の見どころがたくさんあるのです。そんな見どころ満載の恭仁宮を、文化財の専門職員がご案内します。いろいろな質問にお答えしながら恭仁宮跡を散策していきます。所要時間は約50分程度を見込んでいます。

小学生のお子様にも楽しんでもらえる「入門コース」解説員も配置して、皆さんをお待ちしております。歩きやすい服装でお越しください。

恭仁宮フォーラム(終了)

| 日 時 | 令和5年2月4日(土曜日)10時~16時 |

| 受付開始 | 9時から(感染症対策のため30分繰り上げて9時から開場します) |

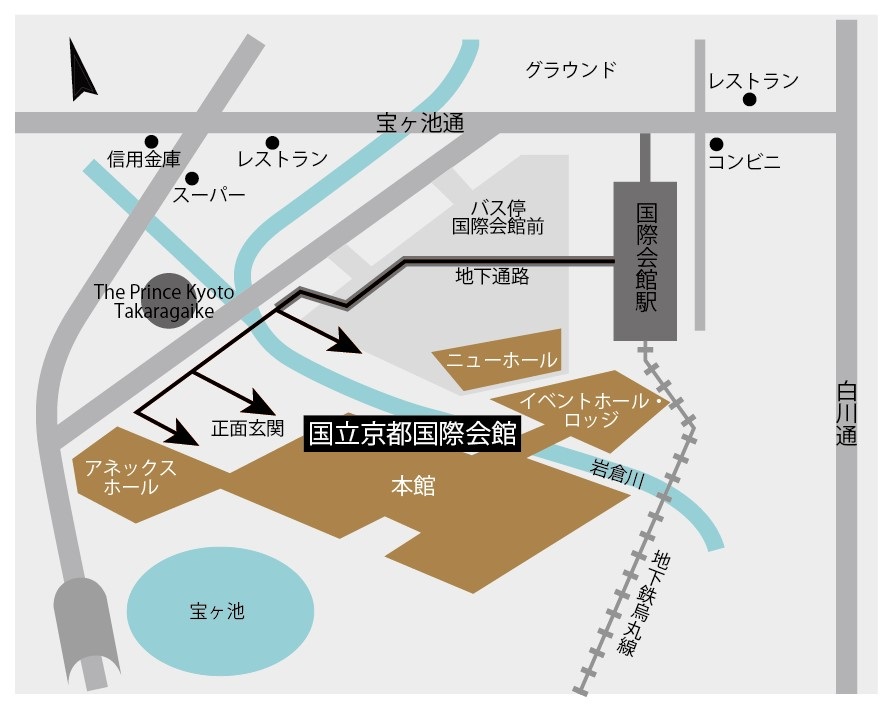

| 会 場 | 国立京都国際会館 RoomA(地下鉄国際会館駅すぐ) ・参加無料(定員500名) ・事前申込制(1月30日までwebで受付) |

趣 旨

天平12年(740年)12月。聖武天皇は、住み慣れた平城宮を離れ、恭仁宮へと遷都することを決断します。恭仁宮が都だった時期には「墾田永年私財法」や「国分寺建立の詔」、「大仏造立の詔」など、その後の日本を規定するような重要な施策が相次いで打ち出されましたにもかかわらず、わずか3年3箇月という短い期間で、都としての機能が停止したため、これまで「幻の都」とも呼ばれてきました。

恭仁宮とはどのような都だったのか。また、聖武天皇とはどのような人物だったのか。考古学から上原眞人京都大学名誉教授、歴史学からは瀧浪貞子京都女子大学名誉教授が、その謎を解き明かしていきます。文化庁からは山下文化財第二課長に登壇いただき、恭仁宮跡の未来についても議論していきます。

さらに、スペシャルゲストにとして、歴史小説家であり、「星落ちて、なお」で第165回直木賞を受賞された澤田瞳子先生もお招きし、パネラーの先生方とともに、恭仁宮の謎に迫っていただきます。

発掘調査の開始から50年の節目の年を迎え、これまでの成果を総括し、今後の展望を開いていきます。是非、国際会館へ足をお運びください。

注意事項

※定員となり次第締め切りますので、早目のお申込みをお願いいたします

※当日は、受付番号が必要となります。申し込みフォーム入力後に発行される受付番号を忘れずにお持ちください。

※国際会館への飲食物の持ち込みはできません。昼食は、会館内のレストランをご利用いただくことも可能ですが、座席に限りがありますので、お弁当(1,100円、お茶つき)のお申込みをお勧めしております(支払いは会場でお願いいたします)。

※お申込みの後、やむを得ずお弁当をキャンセルされる場合は、京都府文化財保護課へ1月30日16時半までに必ずご連絡をお願いします。

※マスクの着用をお願いしております

※発熱などの症状がおありの場合は、ご来場を見合わせてください

※会館内でのマスクの廃棄はお断りしております

入場時の検温等により、コロナウィルス感染症の疑いがある場合は入場を制限させていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。コロナウィルス感染症の拡大防止のため、ご協力をお願いいたします。

| 出演者 | 上原眞人(京都大学名誉教授) 瀧浪貞子(京都女子大学名誉教授) 山下信一郎(文化庁文化財第二課長) 澤田瞳子(第165回直木賞作家) 古川 匠(京都府文化財保護課主査) |

| 主 催 | 京都府、京都府教育委員会 木津川市、木津川市教育委員会 |

| 共 催 | 文化庁 |

当日のタイムテーブル

| 09:00 | 受付開始 |

| 10:00 | 開会挨拶 |

| 10:15 | 趣旨説明 |

| 10:20 | 恭仁宮発掘50年のあゆみ(古川匠:京都府教育委員会) |

| 11:05 | 恭仁京と聖武天皇(瀧浪貞子:京都女子大学名誉教授) |

| 11:55 | 休憩 |

| 12:55 | 恭仁宮のうたげー漢詩宴と倭歌宴-(上原眞人:京都大学名誉教授) |

| 13:45 | 史跡恭仁宮跡の保存と活用(山下信一郎:文化庁) |

| 14:30 | 休憩 |

| 14:45 | トークセッション 〇恭仁宮の独自性をどのように評価するか 〇なぜ恭仁宮に遷都されたのか パネラー 澤田 瞳子:直木賞作家 上原 眞人:京都大学名誉教授 瀧浪 貞子:京都女子大学名誉教授 山下信一郎:文化庁 古 川 匠 :京都府教育委員会 |

| 15:55 | 閉会挨拶 |

先生方のプロフィール

澤田瞳子(昭和52年:京都市出身)

同志社大学修士(奈良仏教史)

平成22年に奈良時代を題材とした『孤鷹の天』で文壇デビュー。歴史小説を中心に執筆を続け、5度の直木賞候補を経て令和4年には幕末の絵師の娘の一代記『星落ちて、なお』で第165回直木賞を受賞。

第158回直木賞と第39回吉川英治文学新人賞にWノミネートされた『火定』は平城京で発生した天然痘を、『与楽の飯』は東大寺での大仏造立を扱った作品で、恭仁宮と同時代の作品も多い。

上原眞人(昭和24年:神奈川県出身)

京都大学名誉教授(考古学)

恭仁宮研究の第一人者。関西地域を中心に古代瓦や木器、古代寺院などを研究対象され、主な著書に『瓦・木器・寺院-ここまでの研究これからの考古学』、『古代寺院の生き残り戦略-資材帳が語る平安時代の広隆寺-』などがある。平成11年には、濱田青陵賞を受賞。

昭和59年に『恭仁宮跡発掘調査報告瓦編』を執筆、昭和61年には「恭仁宮文字瓦の年代」を発表。現在は、京都府文化財保護審議委員および史跡恭仁宮跡発掘調査専門家会議委員長。

瀧浪貞子(昭和22年:大阪府出身)

京都女子大学名誉教授(古代史)

日本古代史を専門とされ、主な著書に『日本古代宮廷社会の研究』や『最後の女帝孝謙天皇』、『藤原良房・基経:藤氏のはじめて摂政・関白したまう』などがある。NHK教育高校講座をはじめとするテレビ番組や新聞雑誌記事の監修にも携わる。

『聖武天皇 「天平の皇帝」とその時代』など恭仁宮の時代を含む奈良時代の研究論文、著作も多い。現在、京都府文化財保護審議委員を務め、京都府の文化財行政に大きく貢献いただいている。

山下信一郎(昭和41年:東京都出身)

文化庁文化財第二課長

日本古代史を専門とされ、『日本古代の国家と給与制』などの著書がある。奈良文化財研究所では平城宮跡や藤原宮跡の発掘調査を担当されたほか、文化庁では史跡を担当され、全国の史跡保護に尽力。史跡恭仁宮跡の保存と活用のあり方についても指導されている。